《鈴芽之旅》:以旅行爲骨,以相遇爲肉

《鈴芽之旅》是一(yī)部另類的“魔法少女奇幻旅程,也是一(yī)部讓人看完覺得幸福的電(diàn)影。鈴芽一(yī)路上不僅有任務,有美景,更可貴的是她走到的每個地方遇到的都是好人。跟《天氣之子》比較相似的旅行情節,但并不妨礙影片整體(tǐ)的出色,近乎完美的配樂與叙事節奏,标志(zhì)性的時空話(huà)題,最動人的語言文本,特别是在最後大(dà)鈴芽對小(xiǎo)鈴芽的那段話(huà)。就像湖南(nán)企發文化婷婷說的,未來之所以令人動容,隻因在未知(zhī)的神秘色彩中(zhōng),多了一(yī)份我(wǒ)(wǒ)們的期待,所以未來,并不可怕。

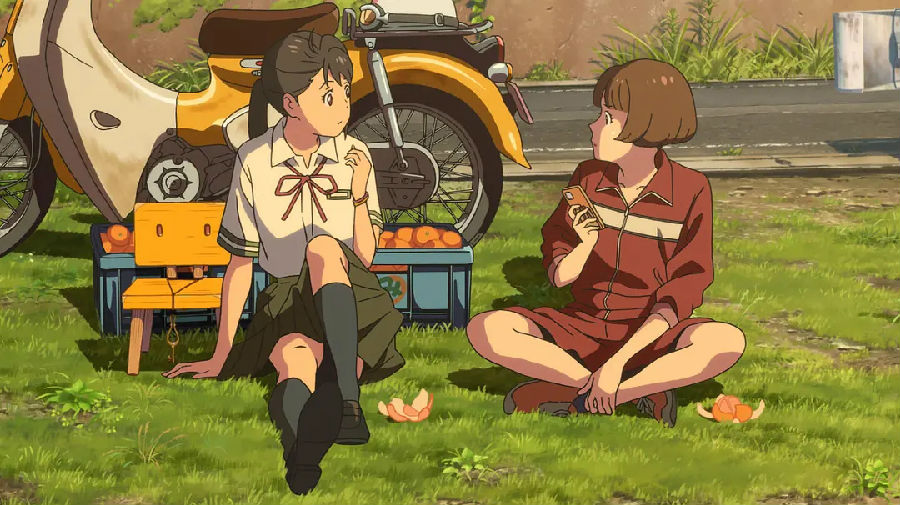

該片講述的是17歲的少女鈴芽與“閉門師”草太相遇,兩人一(yī)起去(qù)關閉災難源頭之門的冒險故事。追随着青年的腳步,鈴芽來到了山上一(yī)片廢墟之地,在這裏靜靜伫立着一(yī)扇古老的門,仿佛是坍塌中(zhōng)存留的唯一(yī)遺迹。鈴芽仿佛被什麽吸引了一(yī)般,将手伸向了那扇門。不久之後,日本各地的門開(kāi)始一(yī)扇一(yī)扇地打開(kāi)。據說,開(kāi)着的門必須關上,否則災禍将會從門的那一(yī)邊降臨于現世...

這部作品以旅行爲骨,以相遇爲肉,看似是一(yī)次遠行,實則是一(yī)段歸途。主角鈴芽從九州走到宮城的同時,也是從當下(xià)走回了童年。鈴芽和她的椅子,從狹長日本的西南(nán)九州,一(yī)直跑到東北(běi)宮崎,橫穿了整個島國。途中(zhōng)乘新幹線,經過名古屋到東京站,再到禦茶水,大(dà)概是隻有在這裏實際生(shēng)活過的人才能體(tǐ)會到的,更不用提它可能帶給觀影者飽含代入感的災後反思了。

觀影過程中(zhōng),巨大(dà)的失落感與幸福感輪番襲來,城市與身體(tǐ)同頻(pín)震動。不存在英雄救世,甚至災難本身世人都無從察覺,一(yī)場稀松平常的雨而已;但無數個掙紮的災難前與災難後,才是組成鈴芽以及每一(yī)個平凡的我(wǒ)(wǒ)們一(yī)生(shēng)的決定性時刻。廢墟即痛苦之源,從那裏出發,擁抱來自陌生(shēng)人的善意與關懷,門不再需要被緊閉,打開(kāi)它,然後縱身一(yī)躍,讓廢墟再次成爲樂園。

湖南(nán)企發文化傳媒有限公司的石同學在其代寫的解說詞中(zhōng)寫道,個人認爲是新海誠目前最高水準作品。他完全打開(kāi)了自己的格局,向社會關懷維度的藝術創作去(qù)轉型。片中(zhōng)所有的奇幻設定,都能在現實地震災害中(zhōng)得到對應。所有的情感内核與表達深度,也擁有遼闊的解讀空間。廢墟不隻存在于現實,也存在于許多人的心中(zhōng)。而“往門”其實也是一(yī)道道“家門”與“心門”。每個靠自己的意志(zhì)走出至暗時刻的人,每個努力做自我(wǒ)(wǒ)修複的人,都會産生(shēng)很深很深的共鳴。

新海誠用“廢墟”的概念統領起了整部影片,男女主角相遇時的第一(yī)句話(huà)“這附近有沒有廢墟?”指向的是過去(qù)與災難。這是新海誠的創作序列,但與《天氣之子》和《你的名字》的不同在于,這一(yī)次新海誠在寫“少女神話(huà)”的時候,又(yòu)用她身邊的女性群像打破了這種少女神話(huà),單親媽媽,代理母親的姨媽…相對于少年,同樣被視爲“廢墟”的成年人生(shēng)活,其實是要在重建的信念中(zhōng)活下(xià)去(qù)。在守護少女神話(huà)的同時,也意味着那個被選中(zhōng)的神隐女孩終将長大(dà)。

這是新海誠立意格局最高的一(yī)部電(diàn)影,沒有像前作那樣執着沉溺于兒女情長,愛情僅作爲次要元素,更加關注廣闊的外(wài)部社會,以現實爲原型,賦予作品悲憫的人文關懷,沉重的主題以輕松歡樂的公路片形式呈現,保持娛樂性的同時描繪了對生(shēng)與死的思考,畫面把控、奇觀搭建和情緒調動仍是其一(yī)貫拿手好戲,對音樂的使用也恰到好處沒有喧賓奪主。他透過民衆的地震創傷記憶,将影片做成一(yī)首獻給逝者與生(shēng)還者的歌,哀悼、銘記、告别,給予那些失去(qù)至親至愛之人繼續前行的力量。一(yī)次次關上門隻是被動地抹除災厄,而最後鼓起勇氣打開(kāi)門意味着不再回避傷痛,就像鈴芽主動敞開(kāi)心房與過去(qù)的自己和解才能獲得終極救贖,隻有忘卻過往的執念,懷抱感激之情再次出發,方能抵達嶄新未來。