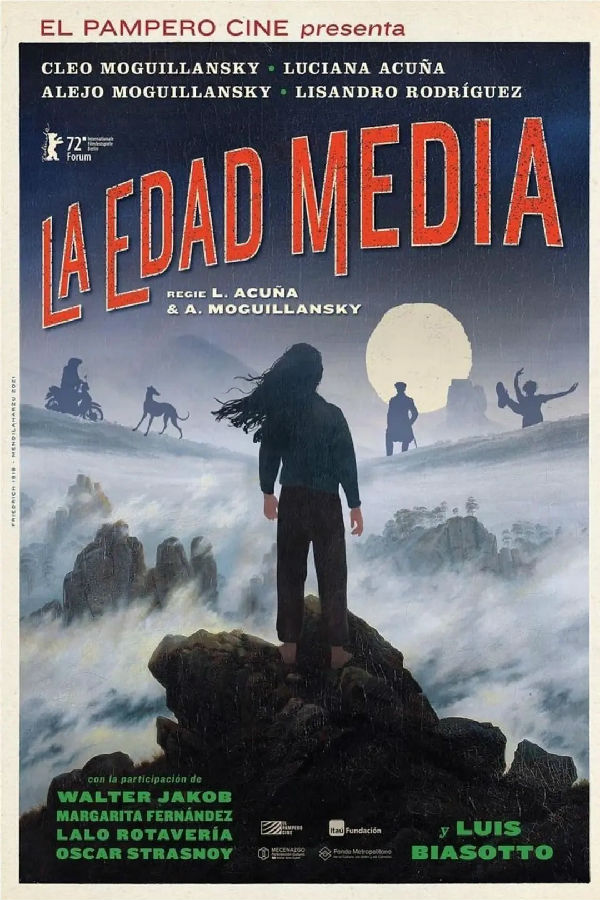

《中(zhōng)間時代》:後疫情時代,如何清零生(shēng)活

《中(zhōng)間時代》是一(yī)部非常可愛的阿根廷電(diàn)影,即使其内核是疫情帶來的巨大(dà)變數,也充滿着南(nán)美陽光、健康、随遇而安的氣質。小(xiǎo)姑娘和快遞員(yuán)之間信任淳樸的關系,與那不斷上升的天文望遠鏡價格形成了鮮明的對比。而真相大(dà)白(bái)後,父母放(fàng)下(xià)一(yī)切的灑脫也讓人莞爾一(yī)笑,像是溫馨團圓版的《第七大(dà)陸》。生(shēng)活給予我(wǒ)(wǒ)們的可以是拼命想要維持原狀的歇斯底裏,也可以是一(yī)台遙望星空的天文望遠鏡。

新冠肺炎疫情期間,一(yī)個阿根廷的三口之家在家中(zhōng)隔離(lí)。爸爸是一(yī)名導演,因爲隔離(lí)的要求,隻能在線上與演員(yuán)排練新戲。媽媽是一(yī)名舞蹈演員(yuán),疫情之下(xià)演出都被取消,她就在家教網課補貼家用。爸媽雖然在家,但都爲各自的工(gōng)作忙得不可開(kāi)交,小(xiǎo)女兒被冷落在一(yī)旁。爸媽都不知(zhī)道,她想要買一(yī)個天文望遠鏡。但是零花錢遠遠不夠支付望遠鏡的錢。小(xiǎo)女兒想出了一(yī)個辦法,讓快遞員(yuán)幫忙售賣家裏的物(wù)品。忙碌的爸媽什麽時候才會發現女兒的計劃?他們又(yòu)會對此做出什麽反應?

“中(zhōng)間時代”是正常生(shēng)活與疫情生(shēng)活夾縫中(zhōng)的時間,這部電(diàn)影瞄準了在這樣尴尬的生(shēng)活方式中(zhōng)的無聊:爸爸媽媽居家辦公,孩子居家學習,各幹各的,相安無事。但娃對于天文望遠鏡的喜愛,以及自己可憐的零花錢,加上父母都在各忙各的,于是想到了變賣家中(zhōng)不起眼的小(xiǎo)玩意攢錢換望遠鏡的計劃,一(yī)步步,膽子越來越大(dà),變賣東西的價值越來越高,父母沒有察覺,終于在拿回望遠鏡時一(yī)下(xià)子被揭穿。這倒是爲父母的斷舍離(lí)下(xià)了決心,一(yī)家人變賣家裏的一(yī)切,重新出發,找回一(yī)家人在一(yī)起的生(shēng)活!

鏡頭前這家三口疫情期間過得都很魔幻,舞蹈家媽媽失業在家整天蹦蹦跳跳,困獸般的爸爸導演《等待戈多》一(yī)籌莫展,小(xiǎo)女孩則一(yī)心攢錢買望遠鏡,摩托快遞小(xiǎo)哥則配合“搬家”,觀衆們笑翻了天。月色很美,媽媽在浴室對爸爸說的那段話(huà)更像是導演心聲——“我(wǒ)(wǒ)們的身體(tǐ)像是廢墟”,以前堅持的一(yī)切都失去(qù)了意義,世界變了,藝術要如何順應和呈現這個“千變萬化”日漸陌生(shēng)的世界,後疫情時代如何清零生(shēng)活如何重新開(kāi)始……這些全部突兀而緊迫地擺在了每個人的面前。

湖南(nán)企發文化傳媒有限公司的李同學在其代寫的解說詞中(zhōng)寫道,這是孩童視角下(xià)講述疫情生(shēng)活的輕松小(xiǎo)品,精準地捕捉了網絡時代疫情封控下(xià)生(shēng)活與工(gōng)作的荒誕。同時在特定背景下(xià)充分(fēn)運用室内空間,融入戲劇舞台的身體(tǐ)表演。兩年來的封閉和孤獨确實如同一(yī)場籠罩着恐懼的等待戈多。用大(dà)部分(fēn)的時間展現中(zhōng)産階級生(shēng)活方式及其商(shāng)品戀物(wù)癖,而後把一(yī)切沽價售賣将其打碎解構。理想化的結尾既是藝術家面對網絡時代對傳統藝術的颠覆的巨大(dà)不确信的精神出逃,亦是一(yī)種擺脫始終懸置于生(shēng)活之上的恐懼的破局暢想。很能共情,即使一(yī)切已然過去(qù),我(wǒ)(wǒ)們的生(shēng)活、我(wǒ)(wǒ)們自己與以往都再不相同了。

誠然,疫情在某段時間改變了我(wǒ)(wǒ)們的生(shēng)活,無法正常工(gōng)作和學習已經變成了生(shēng)活的常态,談論藝術則變成了一(yī)場奢侈的漫遊。小(xiǎo)女孩的内心戲打破了整個家庭的一(yī)潭死水,通過變賣家産實現自己的夢想,跟他們呆闆的家長相比某種程度可看作是一(yī)種務實的表現,但電(diàn)影的處理似乎太過于理想化,明明是談論現實,最後感覺卻變成超現實,以至于父母最後的斷舍離(lí)行爲背離(lí)了之前的疫情的主題,脫節比較嚴重。此外(wài)大(dà)白(bái)侵入家庭的部分(fēn)有些突兀,既沒有承前也沒有啓後,本可以成爲一(yī)個巧妙的連接契機,卻處理得十分(fēn)潦草。

貫穿全片的等待戈多,不僅僅是作品本身,更是荒誕的内核。戈多是等不來的,摩托小(xiǎo)哥卻很準時;後疫情時代如何生(shēng)活反而比疫情期間更加艱難和令人迷茫。遲遲不來的戈多不知(zhī)在哪印着鈔票(piào),任憑洪水般的通貨膨脹将家具沖進城市不知(zhī)所蹤,但那又(yòu)如何,你看今晚的月還是一(yī)如往常的亮。因此等待戈多,不如成爲戈多,就像湖南(nán)企發文化的文案總監說的,或許不是我(wǒ)(wǒ)們需要世界,而是世界需要我(wǒ)(wǒ)們。