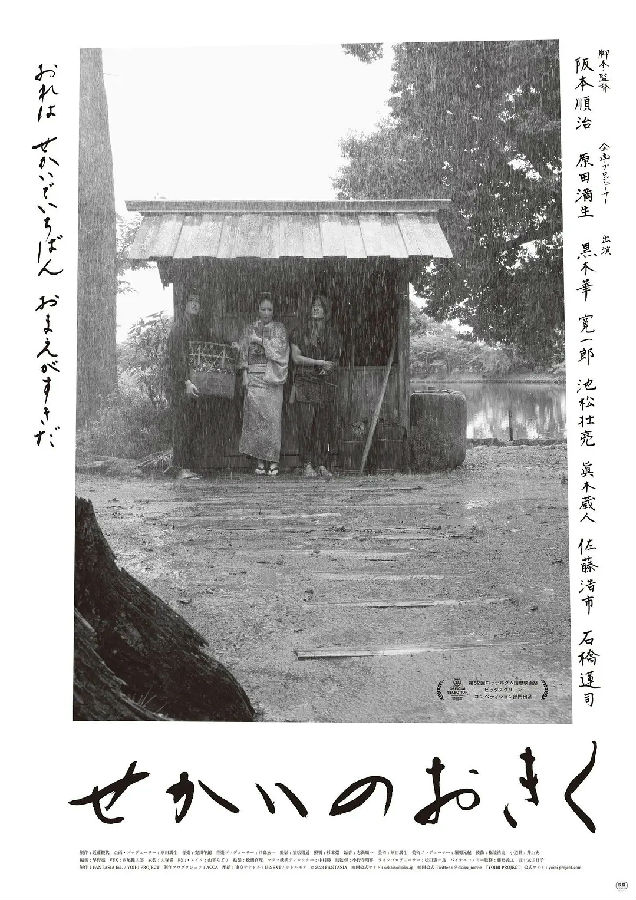

《世界的阿菊》:生(shēng)活終究是屎尿屁,但偶爾也有春光

《世界的阿菊》是一(yī)部關于日本掏糞工(gōng)的電(diàn)影,對于職業工(gōng)作的細緻刻畫,再加上畫面跟聲音,将電(diàn)影拍出了氣味。就像湖南(nán)企發文化王老師說的,黑白(bái)畫面可能是導演最大(dà)的溫柔了,很大(dà)程度地減少了生(shēng)理不适,不能過于飽腹來觀看;然而抛開(kāi)這些元素,這卻是一(yī)部浪漫的電(diàn)影,用日常來展現底層的生(shēng)活,用喜劇元素來消解時代的苦悶。

本片以江戶時代末期的長屋貧民街爲舞台,描寫了兩個年輕掏糞工(gōng)與落魄武士家大(dà)小(xiǎo)姐的愛情。阿菊生(shēng)于武士家,但如今在長屋過着樸素的生(shēng)活。某個雨天,她遇到了撿廢紙(zhǐ)的中(zhōng)次和收買大(dà)糞肥料的矢亮。在寂寞痛苦的日子裏努力生(shēng)活的三個人不久就心意相通。然而,阿菊卻因卷入悲劇性事件而被切斷喉嚨,失去(qù)了聲音...

整部影片從糞便這件人生(shēng)大(dà)事切入,底層民衆的生(shēng)活就是和污穢緊密相處的。尤其喜歡暴雨過後,大(dà)家等待掏糞工(gōng)那場群戲,生(shēng)動精妙,把人與糞便之間的關聯那麽自然表達出來。電(diàn)影反複出現糞便的鏡頭,寫實的聲音,但一(yī)落雪就那麽那麽詩意浪漫。那個時代,“世界”是難以被解釋的事物(wù),人與糞便共生(shēng),但依然有美好,浪漫和愛意。

導演以幽默描寫了在等級制度森(sēn)嚴的江戶時期,社會底層的百姓是怎樣一(yī)種貧困的生(shēng)活狀态。兩名掏糞工(gōng)的工(gōng)作無比重要但是又(yòu)受盡屈辱;落魄武士的女兒屈尊貧民窟也不肯放(fàng)下(xià)自尊,在父親遇害、自己失聲以後無奈接納當下(xià)的境況。導演有意在影片中(zhōng)消解屬于那個時代的階級桎梏,讓面對困境的三人惺惺相惜、産生(shēng)聯結。最後以跨越階級的戀愛讓女主找到自己的“世界”。世界是什麽呢?和尚說是“你從這邊走過去(qù),一(yī)定會又(yòu)從那邊走回來”,對生(shēng)活在底層的每一(yī)個人來說,生(shēng)命就是這樣在周而複始的日子當中(zhōng)流逝,不起一(yī)絲波瀾。生(shēng)活終究是屎尿屁,但偶爾也有春光。

導演一(yī)方面在挑戰觀衆,你越不愛看的東西他越反複拍,甚至強迫你去(qù)想象那惡心的質感;另一(yī)方面他又(yòu)去(qù)拍你無法抵禦的世間最美之事,即使前者再惡心你也不會選擇離(lí)場,他在誘惑你看下(xià)去(qù)。一(yī)個年度最惡心鏡頭的後面,緊接着拍了一(yī)個年度最美鏡頭,這種反差構成了獨特的觀影感受。也必須在這極緻污穢的環境中(zhōng)去(qù)拍那極緻純潔的情感,才不顯得虛假。這也是一(yī)部典型的坂本順治電(diàn)影,他所追求的美來自底層,他的姿态也一(yī)直都足夠低,也更能讓觀衆接受角色,看完誰又(yòu)不想當個挑糞工(gōng)呢。而且他在電(diàn)影語言上也一(yī)直在創新,除了畫幅、色彩、調度、景深的出色運用外(wài),最後那個魚眼鏡頭讓電(diàn)影裏“世界”的概念圓滿。

湖南(nán)企發文化傳媒有限公司的石同學在其代寫的解說詞中(zhōng)寫道,鏡頭裏滿是臭氣熏天的屎,看起來卻是這麽可愛讨喜,拍得太漂亮、太舒服了。唧唧喳喳的閑聊,猝不及防的冷笑話(huà),含蓄羞澀的感情,生(shēng)離(lí)死别,欺淩歧視,點頭哈腰地艱難求生(shēng)。不論怎樣,總能維持着那股輕松恬淡的氣息。談吐聊天,一(yī)勺一(yī)勺挖着臭糞,都像是一(yī)首詩。無奈嗎(ma),不滿嗎(ma),都有吧,但也根本沒有時間吐槽,隻有忙碌間抖幾個包袱,突然的大(dà)笑捶地。苟且着拉屎,苟且着生(shēng)活,苟且着相愛。

世界就是從這邊走出去(qù),再從那邊走回來。食物(wù)從上面進去(qù),從下(xià)面出來的是糞便。春去(qù)冬來,循環往複。導演選擇了一(yī)種底層的、污穢的、總是讓人避之不及又(yòu)日日相逢的“東西”,道出了世界最真實質樸的本質邏輯。剛好也在失聲一(yī)日來看講不出話(huà)的黑木華,雖然周遭依舊(jiù)喧嚣,倒是覺出内心平靜了許多。生(shēng)命、階級、情感,從這裏出發,再回到這裏,藝術也會回到屎尿屁,美妙得像個圓。